|

C図

D図

| |

| |

| |

◆ 健康と住まい−31 ◆◆◆

◆◆

◆◆◆

◆◆◆◆ present by apss

朽木 醒(くちき あきら)と申します。

健康と住まいの31回目になりました。

31・少年犯罪の中で「住まい」の役割は?-2

前回、神戸の酒鬼薔薇事件の少年の家を題材に取り上げた直後に、

その題材にしたA少年が保護観察処分になるとのニュースがあり、

現在までの経過が報道されました。

その中に父親の手記があり、このメールマガジンとして気になる話がありました。

犯行以前の家族状況を書いたものでしたが、

ほとんど犯罪を犯したA少年と関わりを持たずに、犯行を報道で知ったとのくだりです。

「中学生の息子とは、仕事が忙しかったので触れ合いの時間が無かった。」

とのコメントですが、多くの家庭によくある風景です。

このような状況が、わが国の家族の現状であり、普通の家族の状況なのです。

だからこそ、家族の顔を見なければすごせないような、

オープンで引きこもりの出来ない、すこし個人的には負担になる間取りで、

ちょうどバランスがとれると言えるのです。

さて、今回も同様な環境を作り出した、家族の空間に迫りたいと思います。

2.金属バット両親殺人事件の少年の家:

この事件もとても世間を騒がせた事件です。

概要は、二浪中の次男(B少年)が勝手に父親の金を使ったことから、酷く怒られ、

その夜に、金属バットを持ち出し、睡眠中の父親と母親とを殴り殺した事件です。

夫婦の仲も冷えていたこともあり、また長男は有名私立大学に進学していたので、

B少年(二十歳になった青年ですが、あえて大人に成りきれていないと言うことで、

少年といたします)は劣等感に苛まれていたと思います。

その中で、このB少年はほとんど家族の支援を得られていない状況でした。

家族であっても、顔を会わせコミュニケーションを持っていないと、

疎外感が出てきます。

父は東大卒、母は良家の子女、兄は有名私立大進学との家族の中にあって、

出来の悪いことは、本人が十分承知しているのです。

出来が悪いことは、本人の責任の部分もありますが、そうでない部分も沢山あります。

人の個性は、もって生まれた部分が7割程度あり、あとの3割程度が本人の努力や、

環境によって、変化する部分ではないかと、思っています。

私も、2人の娘を持つ父親ですが、その子育ての経験から言うと、

人の個性は、本当に遺伝子による部分が大きく、独自の個性をもって生まれた部分が、

7割程度あり、あとの3割程度が本人の努力や、

環境に影響されるものではないかと思わせることを、何度も経験しています。

もちろん親の良い部分も、悪い部分も含まれるのが個性ですが、

それ以上に親にも無いような、個性を持って生まれてきています。

この個性は、そう簡単に変わることが無く、占いや運命論が流行ることになるのですが、

変更可能な3割を使って、全く性格を変える人もいます。

性格的に変更可能な3割を使って、徹底的に自分の意思で変更することを学ぶと、

意思の力が実感できるようになり、自分の意思に反する運命を拒否しようと思い、

またその力が意思の中に生まれてくるからなのです。

普通に生活していると、自分で決定した行為も、

他人に決定されて動かなければいけない行為も、それほど、

内容を省みずに行動してしまいます。

しかし、徹底的に自分の意思に従うことを決め、その達成を心がけると、

次第に、自分が行動を起こすための指示が、自分の決断なのか、、

人の指示によるものなのかの判断がつくようになり、自分の決断による行動の場合は、

辛さや、大変さが付きまといますが、一種の気持ち良さがあとに残ります。

一方、他人に指示されて行動する場合には、楽に行動できますが、

空しさが残ってしまいます。

したがって、自分の決定に従い行動することを、徹底的に学んだ人は、

個性が強くなり、もって生まれた7割の個性を創り変え、自分の意思で、

9割の個性を創ることが、出来るようになるのです。

それでは、7割の先天性の個性と、3割の後天性の意思は「住まい」の中で、

どのような変化をするのでしょうか。

家族とのコミュニケーションがし難い、子供部屋のある「住まい」での生活は、

家族との係わり合いが嫌ならば、自室に逃げ込めば、ほとんど自分の世界に浸れます。

小学生程度までは、なにを言われようが、両親に従う感情がありますし、

親の助けが必要な年齢ですので、自室に閉じこもることはありません。

一般に、中学生以上になると、親や周囲がうるさくなり、

一人で居る方が楽になる気がします。

金属バット事件のB少年の場合、両親の高学歴もあり、

両親は学歴を気にしていたのだと思いますが、受験勉強を強いてでも、

有名校に通わせたいとの、親の願望があったのです。

親の有名校偏重の思惑があり、親の思惑に反して、二浪もすると、

親に対して負い目を負うことになります。

このような時期に、ほとんど顔を親と合わせないで済む、

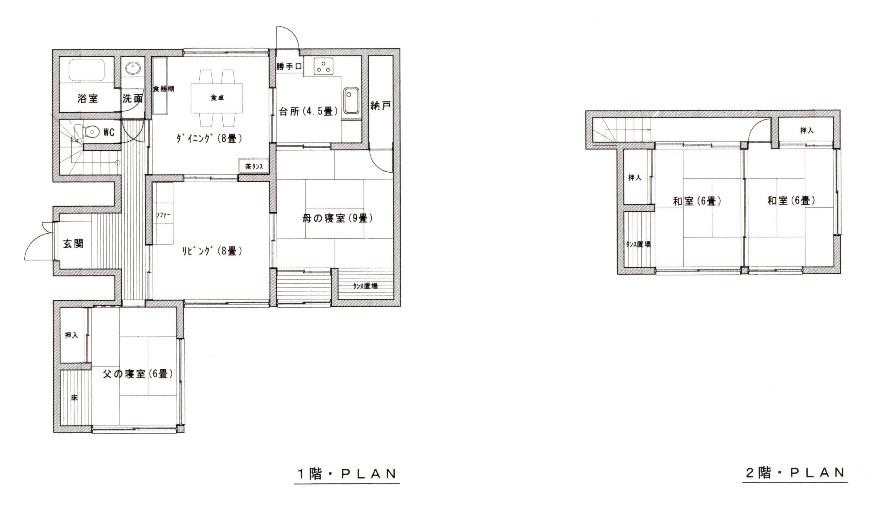

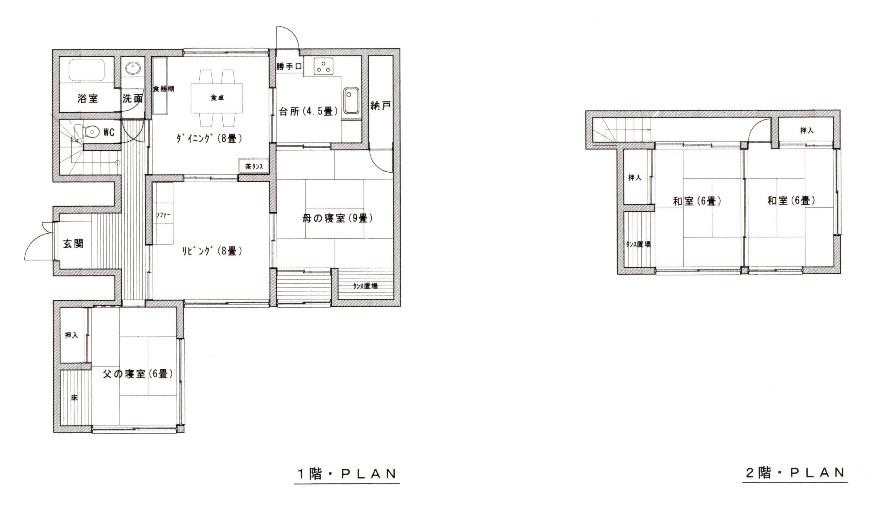

C図のような、B少年の「住まい」では、子供が自室に引きこもり、

ほとんど居間に出てこなくなります。

(下記をクリックするとC図:B少年の「住まい」1・2階間取りが見えます。)

C図:B少年の「住まい」(当時) |

C図の「住まい」の場合、玄関を入った右側に離れがあり、

ここが父親の寝室になっていました。

玄関につながる廊下に階段、WC、洗面室、浴室が付いており、

食堂と居間が各8畳分ありながら、2部屋に独立しており、

キッチンも4.5畳の独立した室になっています。

夫婦仲も大分冷めていたようで、母親も居間の奥の9畳で一人で、

寝起きしていたとのことです。

子供室は2階の6畳2間があてられており、兄弟それぞれ各部屋に分かれていたが、

2階の各室は和室であり、間仕切が襖になっているので、そう独立性は高くありません。

このように見てみると、前回の酒鬼薔薇事件のA少年の「住まい」と、

似ている点が多々あることが判ってきました。

細切れの部屋の集まり、玄関から子供室に直行出来る間取り、

家族と関わりをもつ空間が貧弱である等々の点です。

前回のA少年の「住まい」のA図をもう一度見ていただくと、

http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru30.html#azu

今回のB少年の「住まい」とも共通してコミュニケーションの無さが、

間取りにも現れていることが判ります。

このような、家族の触れ合いが出来ない「住まい」に家族が住むと、

それぞれが食事の後も直ぐ自分の部屋に入ってしまい、家族の団欒が無くなり、

夫婦間も冷えていってしまうことが多くなります。

現代の家族は一緒に食事をするのは、夕食位しかなくなっています。

その貴重な夕食後の団欒を20分でも30分でも家族全員で過ごすことによって、

煩わしくもあるが、楽しさも味わえるのです。

B少年が、食後の団欒を味わえなかったのは、

C図の住宅の間取りも大いに関係していると思われます。

話を元に戻しますが、7割の持って生まれた個性は、

自己中心的に過ごせる個室にこもっていると、楽なことを考えるようになり、

個性の中でも甘えの性格が増長するものなのです。

個性にも色々あり、良いものは磨かれることで成長し、

悪いものは切磋琢磨されることで、改善されてゆくのであり、子供のときは、

主に家族との触れ合いで成長や改善が促され、

大いに人間の成長に必要な時間となるのです。

その家族の触れ合いを持つための空間が、貧弱であり、

居ることが楽しくならないようでは、家族と言えども集まらなくなってしまいます。

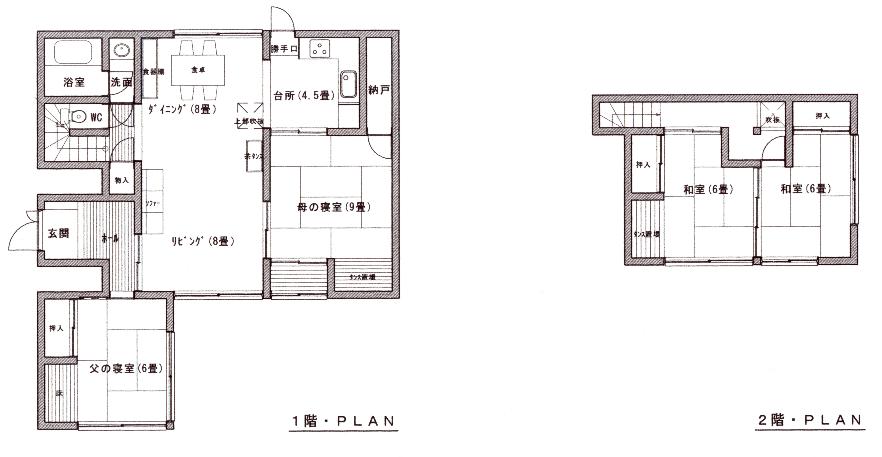

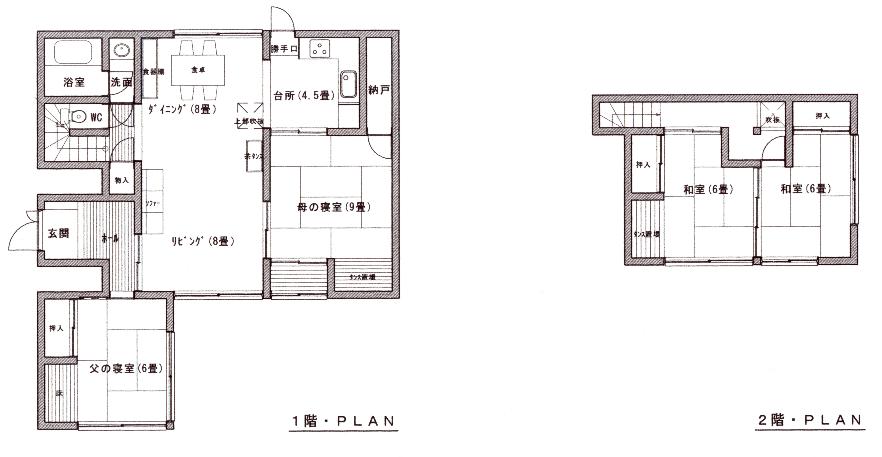

B少年の「住まい」の改良案である、D図を見てもらいましょう。

(下記をクリックするとD図:B少年の「住まい」改造計画案が見えます。)

D図:B少年の「住まい」改造計画案 |

D図はB少年の家族の家を、ほんのちょっと直しただけです。

玄関を独立させて、食堂と居間そしてキッチンをつなげ、

食堂の一部に小さな吹抜を付けただけです。

各部屋の面積もほとんど変わらず、半間の物入れが出来、離れは客間としても、

主人の書斎としても、有効につかえます。

近頃の客は、居間や食堂に通し、一緒に楽しむ客がほとんどであり、

形式ばった客が来るのは、ごく稀です。

もし、フォーマルな客が多く来る家であるならば、物入れをやめ、

そこに開戸を一枚つければ、WCにも行きやすくなります。

間取りは、その家の状況により千変万化させられますので、

状況にあわせれば良いのですが、基本の考え方が、問題となります。

オープンで家族個人のプライバシーは少し制限されますが、

お互いのコミュニケーションが取りやすい「住まい」にするのか、

個人のプライバシーを大事にし、お互いのマナーと個性を尊重した、

個室タイプにするかと言うことです。

前回も今回の住宅もそうですが、ちょっとした気づかいをすれば、

少なくとも子供が小さい時は、B図やD図の間取りにし、

オープンな家族としてのマナーを身につけ、いつも気楽に、

家族が触れ合えるようにしておくことが出来たのです。

しかし、親に学歴があり、子供が親の思うように育って欲しいと思い始めると、

空間構成が個室タイプの閉鎖的な間取りになってしまうのです。

一寸した気使いと、多少の抑圧は家族の生活にとっても、大いに大切なことであり、

欠かせないことなのです。

そのためには、なるべくオープンな「住まい」で、

家族が自然に集まることが出来る空間が必要となるのです。

今回はここまでです。

次回も、家族関係と空間についてです。

「外断熱スパイラルエアーシステム住宅」のページです。

apssのhp参考にしてください。

http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/kennkou1.html

ありがとうございました。

このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は

このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は

apss設計までをお願いします。

このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は

このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は