|  |

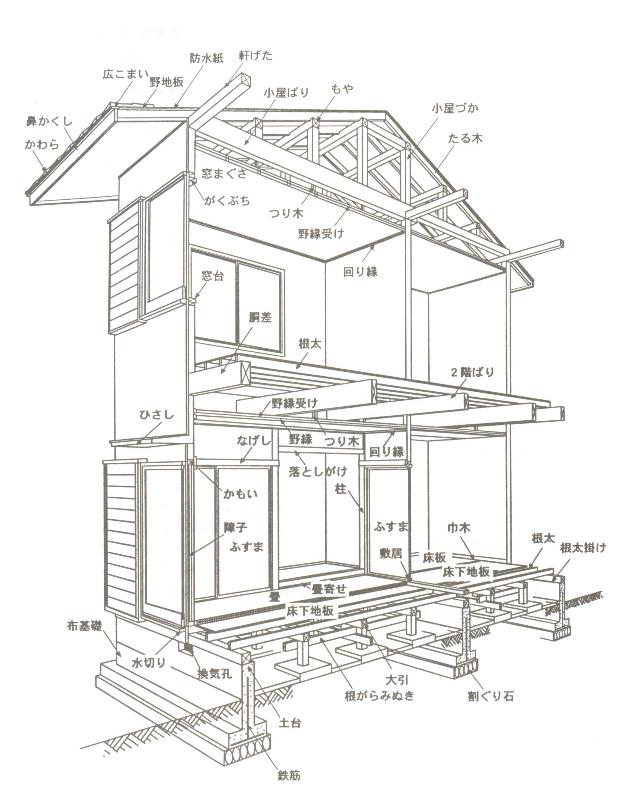

| 構造的強度に関しては、計算し難い面を持ち、そのため壁や床の強度に余裕を持たせて、 設計をすることが多く、構造的に余裕を持った建築になるとも言える。 躯体自身の換気の面でも、床下、天井裏、小屋裏等に、通気スペースを確保し易く、 木組み等がキチット出来る棟梁が施工すれば、長持ちする木造住宅を造ることが可能。 日本の古くからの神社や仏閣は木造軸組工法であり、我が国の気候風土にも適した、 工法と言えます。世界各国での古い木造建築では、ほとんどが軸組み工法で造られており、 歴史と実績においては、他の追随を許さないほど、沢山の建築に使われている工法です。 近年は無垢材だけではなく、集成材も多用されるようになり、間伐材や樹齢の若い材も 使用出来るので、自然破壊を招くようなことも少なく出来る、集成材は無垢材より構造強度においても 2,3割強度が高くなるので、集成材を使用した軸組工法も多くなりってきています。 居住性から考えると、プラン的自由度が高い分個人の生活に合った計画が出来るので、 居住性は良いと言えますが、気密性や遮音性に関しては少し落ちることになります。 また、在来軸組み工法は、ほとんどが現場での作業となり、大工や職人の姿勢によって、 良さが変わってくる面を持っています。どの工法でも現場作業が多ければ多いほど、 職人の差が現れてくることが多く、仕事のばらつきも大きくなります。 |

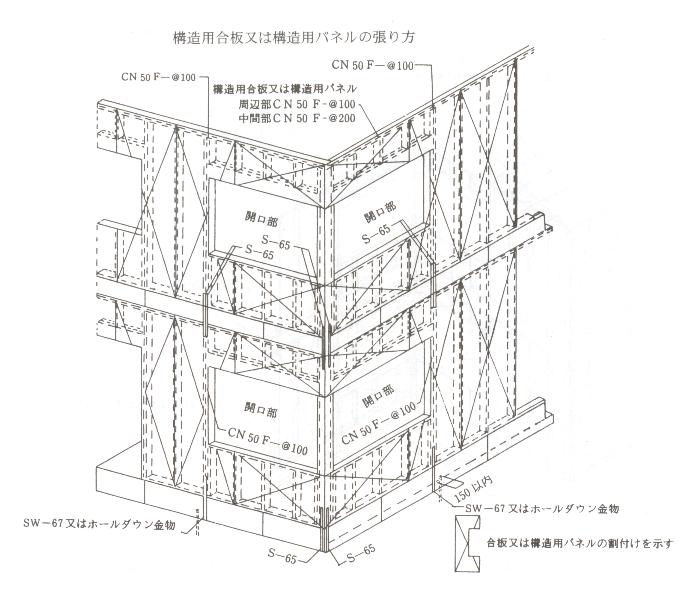

| また、組み手(木組み)を使わず、釘打ちでほとんど施工する工法であり、大工の専門職でなくとも、 施工が容易な反面、見えない部分の施工が疎かになる傾向があります。 組手や通し柱を使わず、2x4部材に薄い合板(7〜12ミリ)を釘だけで留めて、 強度を持たせる工法であり、金物類もほとんど使わず、施工が出来る工法で、 北米地域で、専門の大工でなくても家が立てられる工法として発達してきたのが2x4工法です、 わが国内でも多能工的な職人が請負うこともあります。 躯体内の壁も階ごとに2x4部材を繋ぎ合わせて使うため、ファイアーストップの 役目を果たす壁とされている。ファイアーストップとは、火災の時、壁の中を火が伝わって 上階に燃え広がるのを防ぐ材料の事であり、防火的な観点からはある程度効果が見込める。 逆に、壁の中の通気を考えると、壁の中の通気は2x4部材のために阻害されており、 ほとんど壁の中の通気は出来ず、壁の中に結露や、接着剤や防腐剤の放散があっても解消させるのが、 難しい工法なのです。 |

|

このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は

このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は